日本文学史AⅠ

日本古典文学における韻文学の生成・発展の流れを、外来の漢字文化のなかで消長・展開し深化していく和歌の歴史を軸としつつ考究していきます。

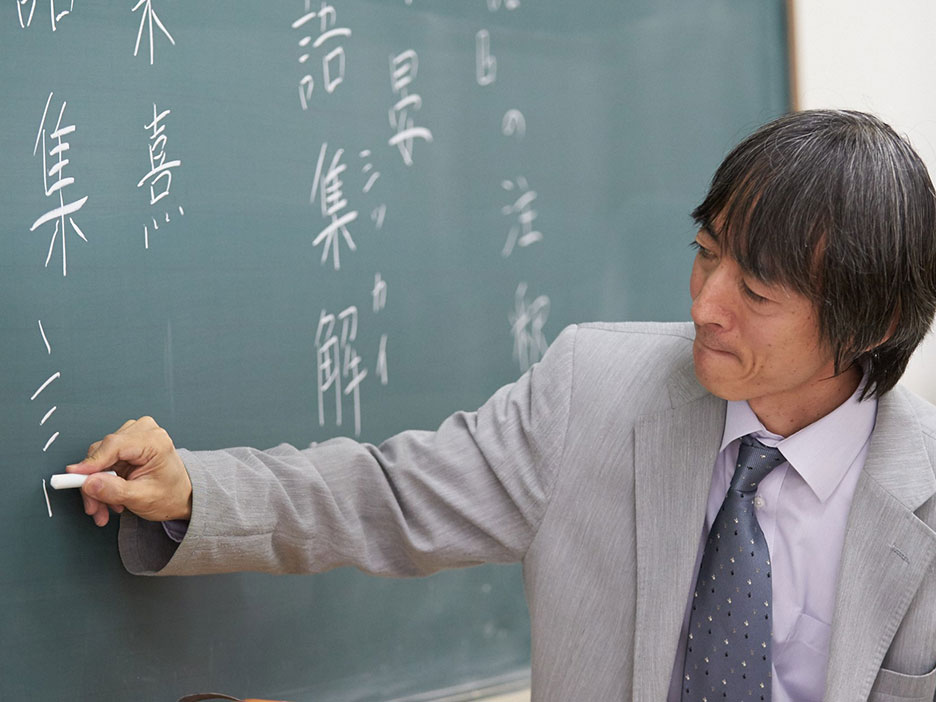

教授下田 祐輔

授業・研究について

授業・研究について

■授業について

長い歴史に育まれた日本の文学において重要な位置を占めるのが、「歌」(やまとうた、即ち和歌)と「詩」(からうた、即ち漢詩)です。日本文学史AⅠにおいては、日本古典文学における韻文学の生成・発展の流れを、外来の漢字文化のなかで消長・展開し深化していく和歌の歴史を軸としつつ考究していきます。和歌とともに日本人の心の器として発展していった漢詩(日本漢詩)については漢文講読でさまざまな作品を味わっていきます。

■研究について

私の研究室では、和歌、俳諧(俳句)、日本漢詩など、古典韻文学を中心に研究しています。この分野について学ぶ授業科目としては、上記の科目の他に、日本文学講読AⅠ、同AⅡ、日本文学演習Ⅰa、日本文化特講C、漢文学概論、漢文学演習などがあります。そこでは『万葉集』『古今和歌集』などの和歌、芭蕉・蕪村などの俳諧作品や芭蕉『おくのほそ道』などの紀行文、また良寛の和歌・漢詩の作品などを精読していき、さらに和文・漢文の言語表現の特質を考究していきます。

江戸時代に刊行された版本(木版刷りの和本)や写本が本学付属図書館や当研究室にはたくさんあり、それらを親しく手にして学ぶことができます。活字で読むだけでは分からない、当時の読者が味わった感覚をリアルに感じながら作品を読み深められます。

講師の紹介

講師の紹介

教授下田 祐輔

担当授業

- 日本文学史AI

- 漢文講読

-

研究室名

古典韻文学研究室

中高生への

メッセージ

この世界の人間という存在の秘める深遠さはどれだけ言葉を尽くしても説明できないと思われる一方で、一首の短歌や俳句に深い真理や叡智が凝縮して表出されることもある、それが日本の文学表現の妙です。

日本語・日本文学の探究を通して培った、読み解く力、考える力、表現する力は、さまざまな分野の仕事に本質的に生かすことができます。

自分の内なる宝を目覚めさせる作者・作品との出会いもあるかもしれません。

その他の情報

その他の情報