放射線物理学

X線・ガンマ線など放射線の種類に応じて起こる物理現象の違いを基に測定原理や測定機器の種類などを学びます。

教授伴 隆一

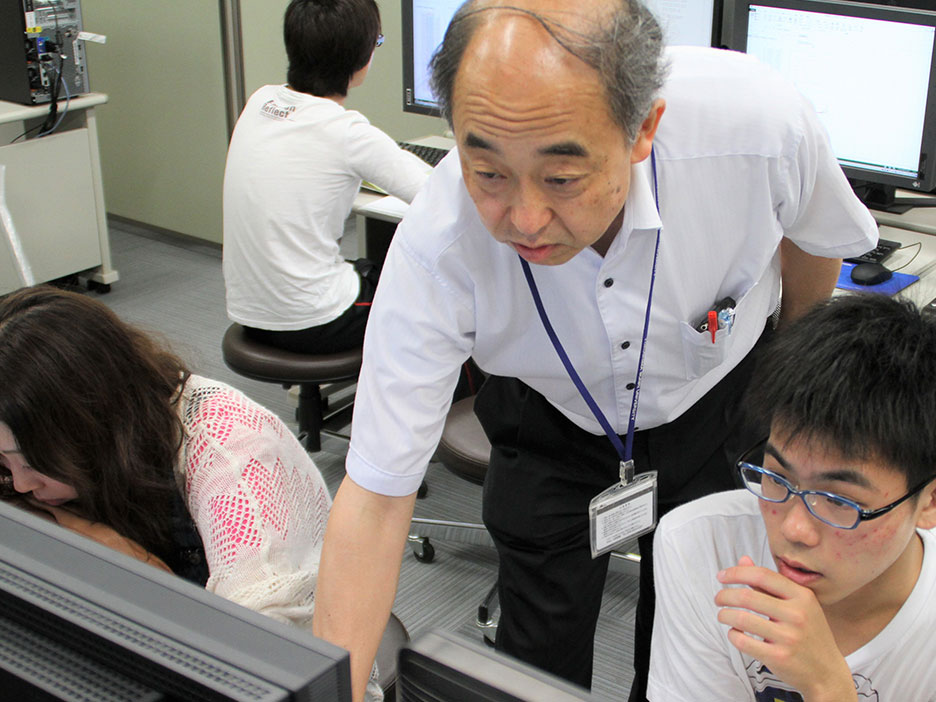

授業・研究について

授業・研究について

■授業について

人体を透過するエネルギーを持つ放射線は、肉眼では見えないのでどう計測するかは大きな課題です。放射線はX線・ガンマ線・電子線・重荷電粒子などが有り、その種類に応じてどのような物理現象を起こすかが異なるので、現象に応じた工夫をした測定器で測定します。放射線の測定原理や測定機器の種類などを学んだ上で、実際に測定機器を使用して様々な放射線を測定する実習を「放射線計測学実習」で行います。

■研究について

放射線計測研究室では、放射線計測学実習で使用した機器について、測定手順や解析手法などにおいて工夫を追加して計測精度を上げる研究などを主に行っています。

主たる測定対象としては、X線、ストロンチウム90・タリウム204からのβ線、コバルト60やセシウム137からのガンマ線などが有ります。

また、測定機器としては、X線装置、GM計数管、ガンマ線スペクトロメータなどが有ります。

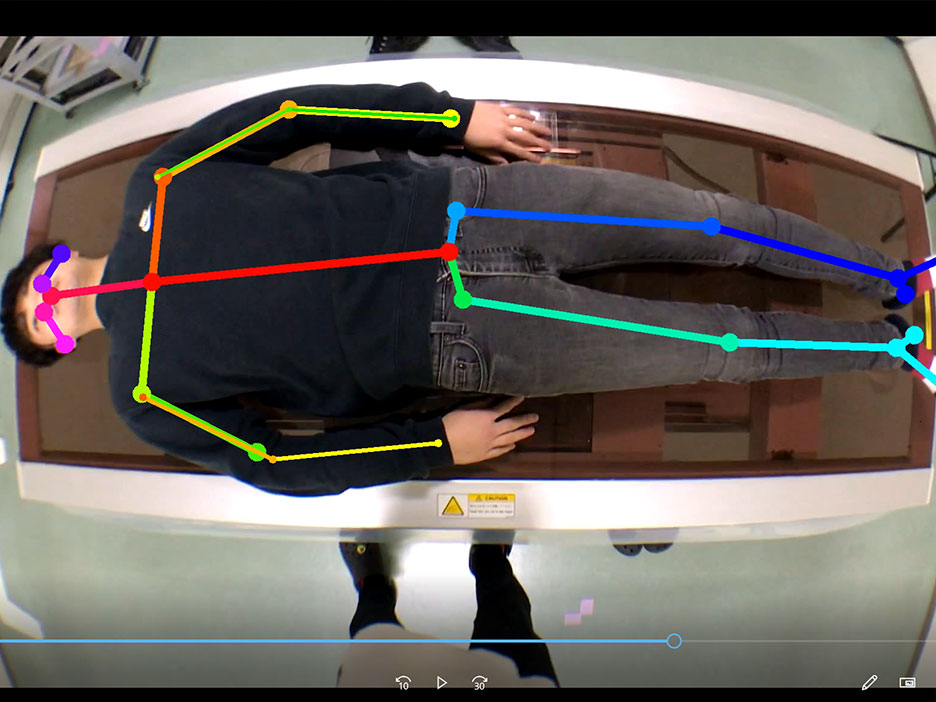

一方で、生徒からの多様なる興味を活かして、X線CTからの断層画像から3Dプリンターで心臓などを造形する研究や、関節認知の人工知能ソフトを利用して患者の位置決めを支援するソフトウェアの開発なども行って来ました。

レントゲン写真に代表されるように、人体を透過するエネルギーを持つX線は検診に非常に役立って来ました。

X線CT装置で得られる断層像も活用されています。

放射線医学分野で活用される放射線には、X線以外にガンマ線や電子線や重荷電粒子などが有ります。

被ばくの問題も意識しながら、放射線ごとの特性に応じた測定器で肉眼では見えない放射線を計測することを通じて、医療での放射線の活躍振りを見てみましょう。

講師の紹介

講師の紹介

教授伴 隆一

担当授業

- 放射線物理学

- 放射線計測学実習

-

研究室名

放射線計測研究室

中高生への

メッセージ

画像診断の分野で放射線医学は大きな役割を担って来ました。人体を透過するX線をフィルムに焼き付けて 白黒画像の濃淡から臓器の変化を診断に活かして来ました。X線CTでは断層像での診断も出来るように なりました。被ばくの無い超音波やMRI(核磁気共鳴装置)など、放射線以外の物理学をも利用した各種 医療機器をも診療放射線学科で学べ、社会に役立たせることができるようになります。

保健福祉学部について

保健福祉学部について