機械設計研究室

機械力学や材料力学などの機械専門科目に関連した実際の物理現象を操作・計測することで,座学で学んだ理論と実際を結びつけて理解を深めます。

教授樋口 峰夫

研究テーマ

研究テーマ

-

受動ロボティクスに

関する研究

研究概要

研究概要

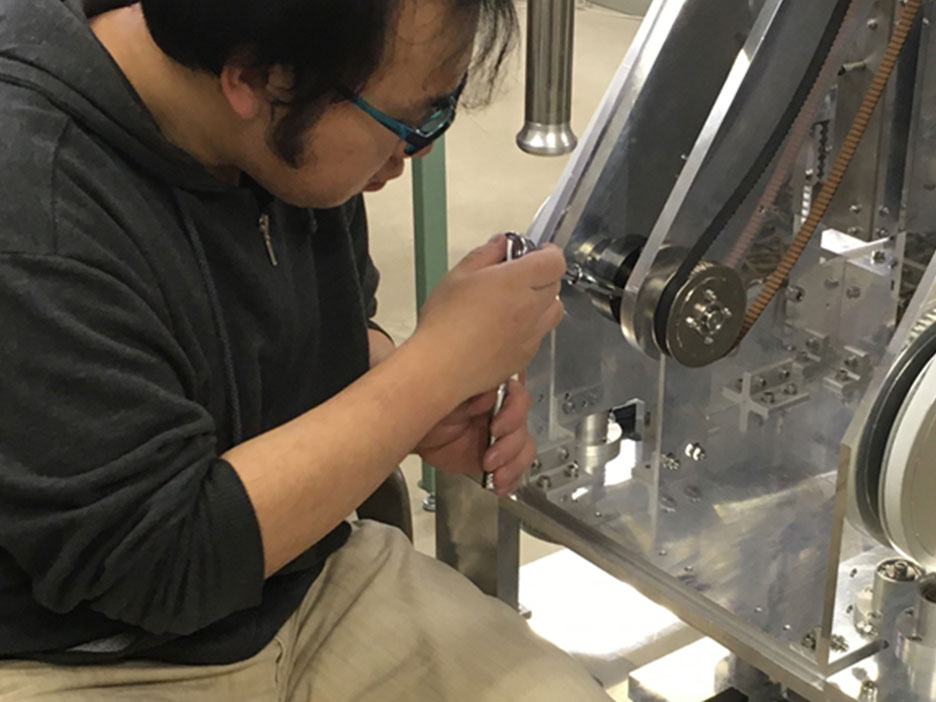

人手による作業の補助や、介助・リハビリなどの医療・福祉用途を目的とする、人間と物理的に接して動くロボットへの要求が高まっています。

従来のロボットは関節を強力なモータで駆動するので、接触した人間を傷つけるリスクがありました。

そこでモータのような能動的な機械要素で駆動するのでなく、無段変速機やブレーキのような受動的な機械要素を活用して人間の作業の補助を行う機器が検討されています。

受動的な機械要素を計算機制御することで必要な動作を得る技術を「受動ロボティクス」と呼びます。現在、独自の受動ロボティクス技術である「線形和機構」を応用した機器の研究を主に行っています。

この技術を適用して、人間が押す力で荷台を昇降する「自在昇降台車」上肢の動きが不自由になった患者のリハビリを支援するロボットアーム状の装置の開発を行っています。

講師の紹介

講師の紹介

教授樋口 峰夫

担当授業

- 機械工作実習I

- 機械運動学

- 設計工学I・II

- 機械設計製図I・II

- 線形代数

- 産業ロボット工学特論

-

研究専門分野

機械運動学

-

研究室名

機械設計研究室

-

経歴・学歴

1983年3月

武蔵工業大学工学部機械工学科卒業 1985年3月

武蔵工業大学大学院工学研究科修士課程修了 1985年4月

三菱電機株式会社 応用機器研究所研究員 1995年3月

三菱電機株式会社 産業システム研究所主任研究員 2002年4月

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所主席研究員 2010年3月

奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課程修了 2013年4月

徳島文理大学理工学部機械創造工学科教授 -

論文・著書等

・樋口峰夫, 河田淳治, 松本功, 森本滋郎, 藤澤正一郎, 線形和機構を用いた昇降台車による一様でない案内面の生成, 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌), 142 巻, 3 号, p. 313-321, 2022.(論文) ・樋口峰夫, 横手大輔, 河田淳治, 松本功, 森本滋郎, 藤澤正一郎, 線形和機構を用いた昇降台車の開発, 設計工学, 56 巻, 6 号, p. 287-302, 2021.(論文) ・樋口, 線形和機構と人間共存型作業補助アームPAS-Arm, バイオメカニズム学会誌, Vol.41, No.2, pp.53-57, 2017.(解説) ・Higuchi, Human Symbiotic Assist Arm PAS-Arm, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.26, No.2, pp.269-270, 2014.(開発報告) ・樋口, 小笠原, 人間共存型作業補助アームPAS-Armの開発(機能検証システムによる案内面生成実験), 日本機械学会論文集C編, Vol.76,No.763, pp.611-618, 2010.(論文) ・Higuchi, Ogasawara, Development of a Human Symbiotic Assist Arm PAS-Arm: Design of CVT, Proc. 18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, pp.539-545, 2009. (国際会議) ・Higuchi, Ogasawara, Development of a Human Symbiotic Assist Arm PAS-Arm, Proc. of 2009 IEEE 11th International Conference on Rehabilitation Robotics, pp.491-497, 2009. (国際会議)

-

主な卒業研究

【2021】 ・リハビリアームの動作範囲限定機構(メカストッパ)の設計製作 ・CVT試験装置の設計製作 ・リハビリアームの動作範囲限定機構(フォトセンサ)の設計製作 ・CVT試験装置によるCVTの摩擦力の測定 【2020】 ・リハビリアーム用CVTの改良設計製作 ・リハビリアーム用CVTの制御検討と改良設計製作 ・リハビリアーム第2軸まわりの改良設計と製作 ・リハビリアーム第3軸まわりの改良設計と製作 【2019】 ・リハビリアームの差動機構の製作と改良 ・リハビリアームの第1軸直動回転変換機構の改良設計と製作 ・リハビリアームのアーム部の設計と製作

中高生への

メッセージ

機械技術者の仕事と料理は似ています。 何を作るかを考え(製品企画)、いかに料理するかを考え(開発)、どう作るかを考え(設計)、どういう手順で作るかを考え(工程設計)、食材を集め(資材管理・調達)、刻んだり火を加えたり皿に盛りつけたりして(機械加工、熱処理、組み立て)、味をみます(評価)。 機械のメカニズムなど全く知らなくても、機械を作ってみたいという思いのある学生を歓迎します。私たちと一緒に学び、美味しい料理?を作りましょう。