文化財学科

文化財学科について

文化財学科について

文化財に触れるカリキュラムで

「調べる」「考える」「表現する」を実践

私たちの日常の営み、社会の活動は、すべて歴史の上に成り立っています。文化遺産から学び、歴史的視点で物事を調査・分析することは、現代社会におけるさまざまな課題を解決する有力な手段となっています。文化財学科では、各地に所在する貴重な文化財に接する緊張感と学生自ら調べて分析する楽しみを味わいながら、文化財を通じて養った調査・分析、企画・発信能力を社会の各方面で発揮する力を育んでいます。

学科の特色

-

専門分野を追求できる多彩なカリキュラム

日本史、考古学、地理学、建築史などの専門知識を修得。全分野において概論や基礎実習を必修とします。多種多様な文化財の特色など広範な知識を身につけ、観察力を養い、その中から興味のひかれる分野を選択します。

-

自主的な学習と研究活動をバックアップ

学生の知的好奇心を刺激し、自主的な研究活動による専門性の探求をサポート。必要な器具や資料の貸与、研究指導などのバックアップ体制も万全です。実習や演習など積極性を育む講義で、自ら意欲的に学ぶ人材を育てます。

-

地域との連携による活動で実践力に富む人材に

各地の博物館などと共同で調査や企画展示など、地域に根差した活動を実施。参加することで文化財に直接触れる貴重な経験ができると同時に、地域と連携して積極的に活動することで総合的な実践力が身につきます。

-

目標によって選択するコース制

多様な実習と連動した講義科目からなるユニークなカリキュラムによって、社会で役立つ力を養うことができます。 過去の出来事から学んだことを現在にいかし、未来を予測するための豊かな実践力が身につきます。

緩やかなコースとして、学芸員資格を取得し文化財行政に貢献できる人材を養成する「専門文化財コース」と、 図書館司書を取得し、一般企業で活躍できる人材を養成する「教養文化財コース」を設けています。

在学生の声の聞いてみよう。

在学生の声の聞いてみよう。

授業や大学生活に役立つヒントが見つかるかも。

徳島文理大学に入学したきっかけは?

徳島文理大学に入学したきっかけは?

-

私は高校の時に美術部に所属していて、日本画を描いていた時に画材の顔料や作品を通じて日本文化に興味を持ったことが大きかったです。

4年 友竹さん

-

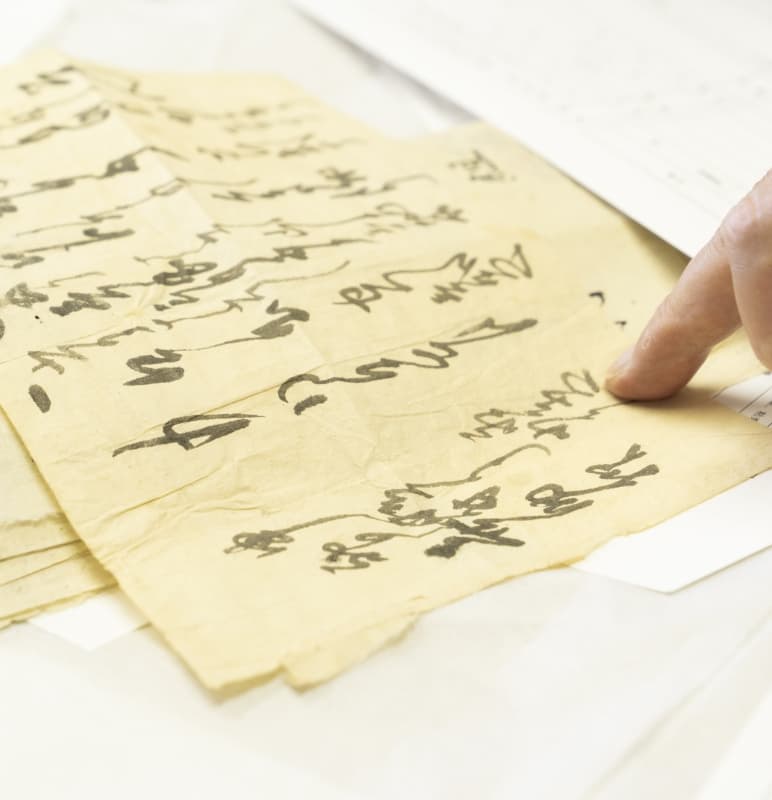

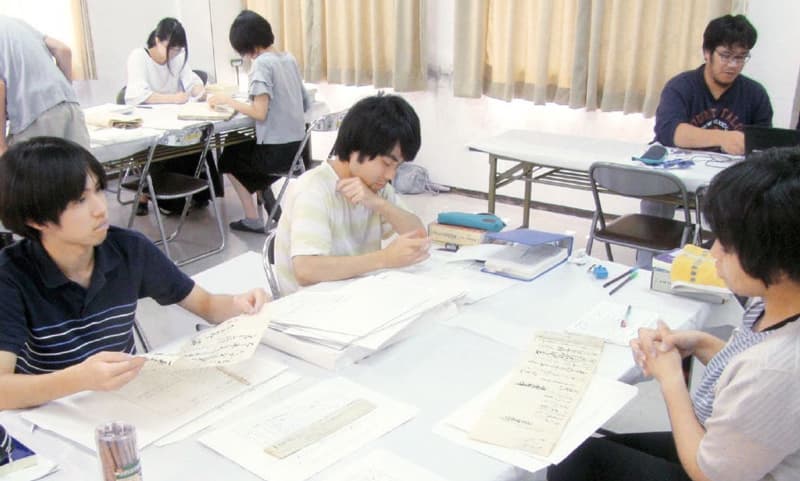

僕は古文書を読んでみたいと思ったから。入学してから「史料学概論」という授業で実際に古文書を読むことができたし、やりたかった勉強ができてうれしいです。

4年 西原さん

-

自宅から通える範囲で文化財について学べる大学だったことと、何より歴史に興味があり、深く学びたいと思って入学しました。

4年 渋田さん

大学の授業の魅力は?

大学の授業の魅力は?

-

古文書を実際に読んでみる授業では、最初は辞書を使っても読めなくて苦労したけれど、一つひとつ調べながら解き進めることが次第に楽しくなっていきました。

4年 谷口さん

-

最初は崩している漢字が一文字も読めなかったけれど、読める漢字が増えていくのが楽しかったし、歴史も知っていけることに魅力を感じます。

4年 渋田さん

-

古文書を読む力がついたことは、学芸員になるうえでも大きなプラスです。学芸員といえば、「博物館実習Ⅰ」で地元の高松市讃岐国分寺跡資料館において活用してもらうための展示解説シートを作ったのは楽しかったですね。

4年 西原さん

その博物館実習Ⅰで学んだことは?

その博物館実習Ⅰで学んだことは?

-

展示解説シートを作成するための情報収集が大変だったけれど楽しかった。利用者の方に喜んでもらえているということだったのでうれしかったです。展示解説シートを作るうえで周りの人と同じ資料の紹介にならないようにしようと工夫できました。

4年 谷口さん

-

新しい情報を加えつつ、わかりやすさを両立させることが大変だった。展示解説シートを見る方の年齢は幅広いから、子どもにも伝わるように難しい表現や漢字を使わず、ふりがなを付けて読みやすさや、わかりやすさを工夫しました。

4年 西原さん

-

「わかりやすく伝えること」は、学芸員として大事にしたい部分です。それから根気強さと探究心も。何より歴史をもっと好きになることも学びました。

4年 友竹さん

大学での成長や、変化を実感したと感じることを教えてください。

大学での成長や、変化を実感したと感じることを教えてください。

-

歴史を好きになると、当時の人々が何を考えていたのかがわかってきて、対話しているような気になります。地域支配の歴史を知っていくと、武将の気持ちが分かったような…。探究することは新しい地域の魅力発見にもつながっていくと思う。

4年 谷口さん

-

専門的に勉強していくには基礎科目も大事だと感じています。この大学は基礎を学べるカリキュラムが整っているし、先生方は研究者でもあるので、わからないことは遠慮なく聞くという姿勢が身に付きました。

4年 渋田さん

-

サポート体制が手厚くて安心して勉強できるので自分に自信がついたように感じます。また学芸員としてどういったところに配慮したらよいかを学び自分の視野も広がりました。

4年 友竹さん

歴史を学んできて「推し」と未来像を教えてください

歴史を学んできて「推し」と未来像を教えてください

-

私は、幕末から明治への過渡期が好きです。文化財の保護を通じて後世に何を残すか、どう知ってもらうかを追究したいです。保存した歴史的資料をより多くの方に見ていただくことで、歴史に興味を持ってもらえたらうれしいです。

4年 西原さん

-

戦国時代が好きです。学芸員を目指す中で、歴史や民俗、芸術に興味を持ってもらえる「きっかけ」を作れるような人になりたいです。実習で学んだ「伝え方」や「コミュニケーションの大切さ」を追求していきたいです。

4年 渋田さん

-

現代が好きですね。今は遺産保護について興味を持っていて、これからどのように保護から活用につなげていくかを考えています。遺産の保護に関する制度・手法なども変化していくので、時代に合った遺産保護・社会貢献ができればと思います。

4年 友竹さん

中高生へメッセージをお願いします

中高生へメッセージをお願いします

-

文化財学科に入ることは歴史に興味を持つことです。自分が歴史のどういったところが好きなのかを思い起こしながら、大学で興味あることをさらに深めていってほしいです。

4年 西原さん

-

学芸員資格を取得するために実習などでは情報収集力や資料に向き合っていく力が必要だと感じました。自分が好きなことを追求するためには忍耐力も大切です。探求心を磨いていくとよいと思います。

4年 友竹さん

-

何をするにしても、何を学ぶにしても人とのコミュニケーションが大切です。部活や学校生活の中でのコミュニケーションや、大学ではサークル・アルバイトなど人とのつながりが増えていく中でコミュニケーション力を養ってみてください。

4年 谷口さん

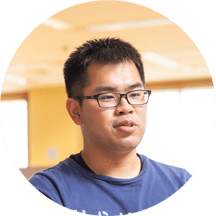

博物館実習で学んだ成果を物語る「博物館実習日誌」を手にして―

博物館実習で学んだ成果を物語る「博物館実習日誌」を手にして― カリキュラム

カリキュラム

共同調査や企画展示などの

総合的な活動で実践力を身に付ける

高校から大学へと学びを繋げるために徹底した基礎学力の向上を目指していきます。

日本史、考古学、地理学、建築史などの専門的知識を習得。多種多様な文化財の特色など広範囲な知識を身に付けます。また学生の知的好奇心を刺激し、自主的な研究活動による専門性の探求をサポートしたり、地域との連携による博物館などとの共同調査や企画展示などの総合的な活動で実践力を身に付けます。

-

研究入門Ⅰ・Ⅱ

幅広い分野から歴史や文化への関心を深めます。

-

文化財基礎実習Ⅰ・Ⅱ

現地実習などを通じて観察する力を養います。

-

文化財実習Ⅰ(地理学)

地理学では資料収集や調査マップの作成、現地に出かけての調査・記録をとおして実践力を鍛え、G I S(地理情報システム)で旧版地形図と重ねあわせて電子地図にまとめます。

-

資料観察法(考古学)

現地に出かけて、じかに遺跡に接して観察することが大切です。そこで専門家の説明を受けることもあります。

(写真:香川県指定史跡 開法寺塔跡/坂出市) -

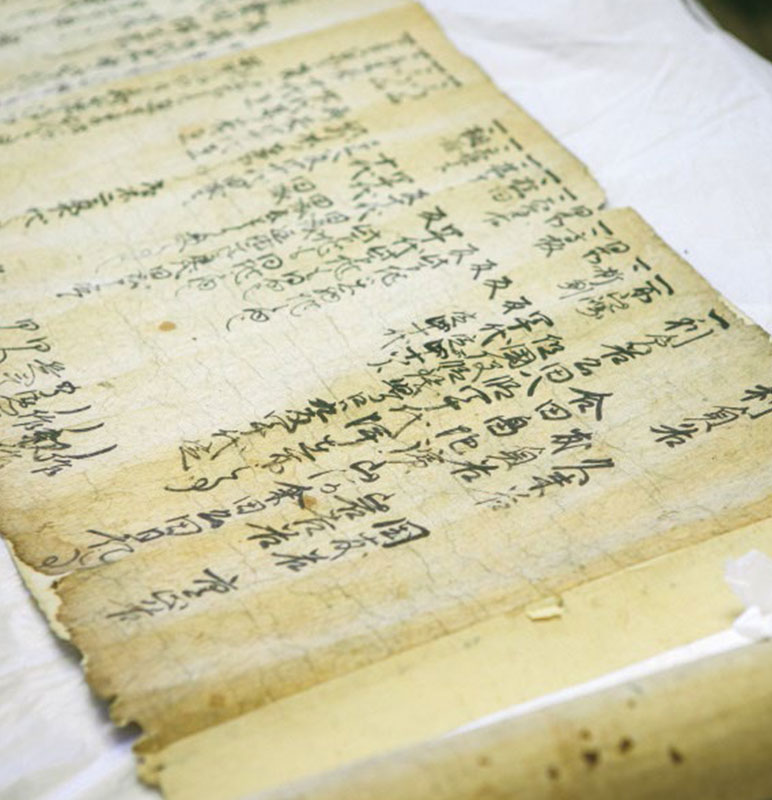

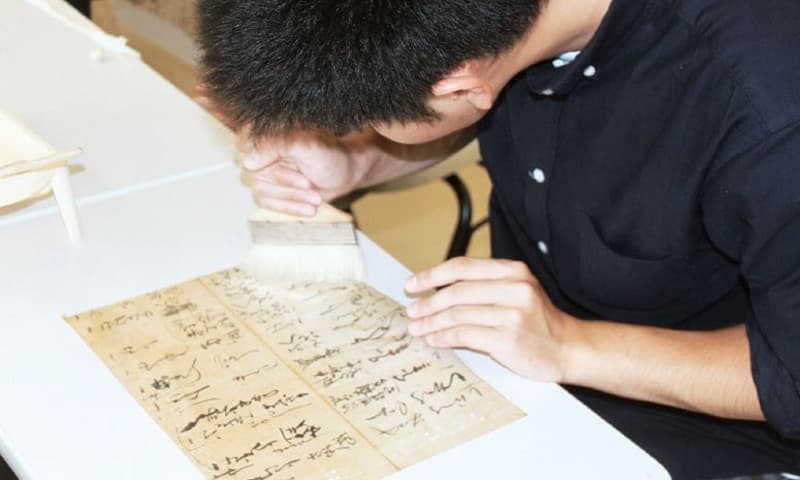

文化財演習Ⅰ(史料学)

襖の裏貼に使われた古文書を修復していきます。

-

文化財実習Ⅱ(史料学)

旧庄屋家には多くの古文書が残されています。それらの古文書を丹念に読み込むことにより、史料の読解力を身につけ、旧家の歴史を明らかにすることができます。このようにして培った知識をもとに、卒業研究をめざします。

-

文化財演習Ⅰ(建築史学)

民家、町並み、社寺、城郭などの歴史と文化に触れながら、現地で調査・分析の方法を身につけます。また、これらの建築を残してまちづくりなどにいかしている各地の取り組みから、保存と活用の方策を学びます。

-

卒業研究

調査・分析・論文執筆・発表の実践です。

動画で学科の学びを知ろう!

動画で学科の学びを知ろう!

魅力編動画

学び編動画

小豆島 石の物語(2019)

石の旅路 小豆島から上方へ江戸へ(2018)

残された石の声 石がつなぐ小豆島と大坂城(2016)

お寺の魅力展 尾道・西國寺が語るもの(2013)

西國寺・密教美術の精華(2011)

お寺に受け継がれる文化財(2010)

中世のくらしをのぞいてみよう(2008)

いつか見たナイスな道具たち(2007)

その他の情報

その他の情報