研究室紹介・教員一覧

最新テクノロジーを駆使して

人々の役に立つシステムを生み出す

現代は、社会のあらゆるものがコンピュータやネットワークでつながったIoT(Internet of Things)社会です。

工学の知識と応用するスキルを学び、ICT分野において常に社会のニーズに応えられる技術者を育成します。

教員

教員

河合 浩行電子情報工学科 教授

コンピュータ・アーキテクチャ(仕組み)とその応用技術について研究しています。 現在では、コンピュータは私たちの身の回りにある様々な製品に用いられています。 コンピュータは私たちの生活になくてはならないものですが、 時代とともに常に新しい技術課題に直面しており、 これからも進歩を続ける必要があります。 最近では、膨大な計算を要するAI(Artificial Intelligence:人工知能)と地球温暖化への対応、 IoT(Internet of Things)技術との連携などが課題です。

AI(Artificial Intelligence) 向けの新しいコンピュータを研究については ヒトの脳における情報処理を模倣して、学習能力を備えたAIコンピュータを作ろうという取り組みです。 ヒトの脳では、多くの神経細胞(ニューロン)が繋がりあって脳内ネットワークを構成し、 様々な部位が同時に情報を処理します。 しかし、現在のコンピュータは、速度と電力の面で、 複雑な認知機能に対応できる大規模なニューラルネットワークを扱うことができません。 このため、学習結果情報に基づいてニューラルネットワーク規模を削減する手法と 低電力並列処理コンピュータ技術の開発に挑戦しています。

コンピュータも他の家電製品と同様に働いていないときも電力を消費することが、 IT機器数の増加に伴い大きな問題となっています。 このため、百万分の1秒程度の時間単位でコンピュータへの電力供給を制御して、この無駄な電力を極限まで減らそうというノーマリーオフ・コンピューティング技術も研究しています。 この技術は様々なシステムに適用可能なので、地球温暖化対策としても有効です。 また、コンピュータ応用としてアバターやアンドロイドロボットの顔表情を リアルに再現する技術の研究も行っています。 現在のロボットは実際の人の表情に近づけていません。 このため、人の表情の変化を3次元計測し、計測結果に基づいてコンピュータで 忠実に表情変化を再現制御することが目標です。 これらの研究を通じて、誰もが安全に安心して快適に暮らせる社会の実現に貢献したいと考えています。

研究室紹介

研究室紹介

研究室紹介(教員一覧)

学科長:古谷 彰教

-

組込みシステム工学研究室

ユビキタス端末の研究、IoT技術による医療センシングネットワークの研究

- 古谷 彰教

担当授業

システム設計、電磁気学、工業物理学B、電子回路工学(電子回路II)等

-

システム制御工学研究室

AIコンピュータ,知的インタフェース

- 河合 浩行

担当授業

知能科学、計測工学、制御工学Ⅰ・Ⅱ、機械工学概論等

-

計算機統計学研究室

大規模データの並列分散計算と可視化,データ分析

- 山本 由和

担当授業

基礎情報処理II、プログラミング言語、プログラミング演習等

-

福祉ロボット工学チーム

システム工学研究室コミュニケーション支援システムの開発

- 森本 滋郎

担当授業

マイクロコンピュータ通論、論理回路、情報システム工学実験

-

福祉ロボット工学チーム

AI福祉介護ロボットの開発

- 河田 淳治

担当授業

電気基礎、メカトロニクスA・B、微分積分学、応用機械電子工学Ⅰ・Ⅱ等

-

人間支援工学研究室

- 坂見 健二

担当授業

情報システム工学実験Ⅰ・Ⅱ、応用情報システム工学B、基礎理工学実験等

-

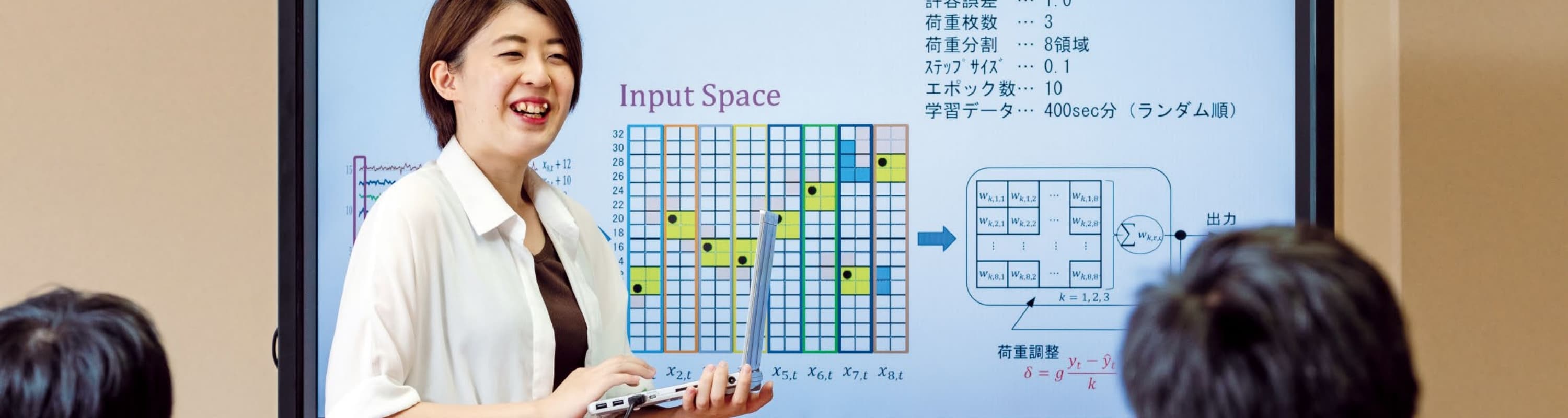

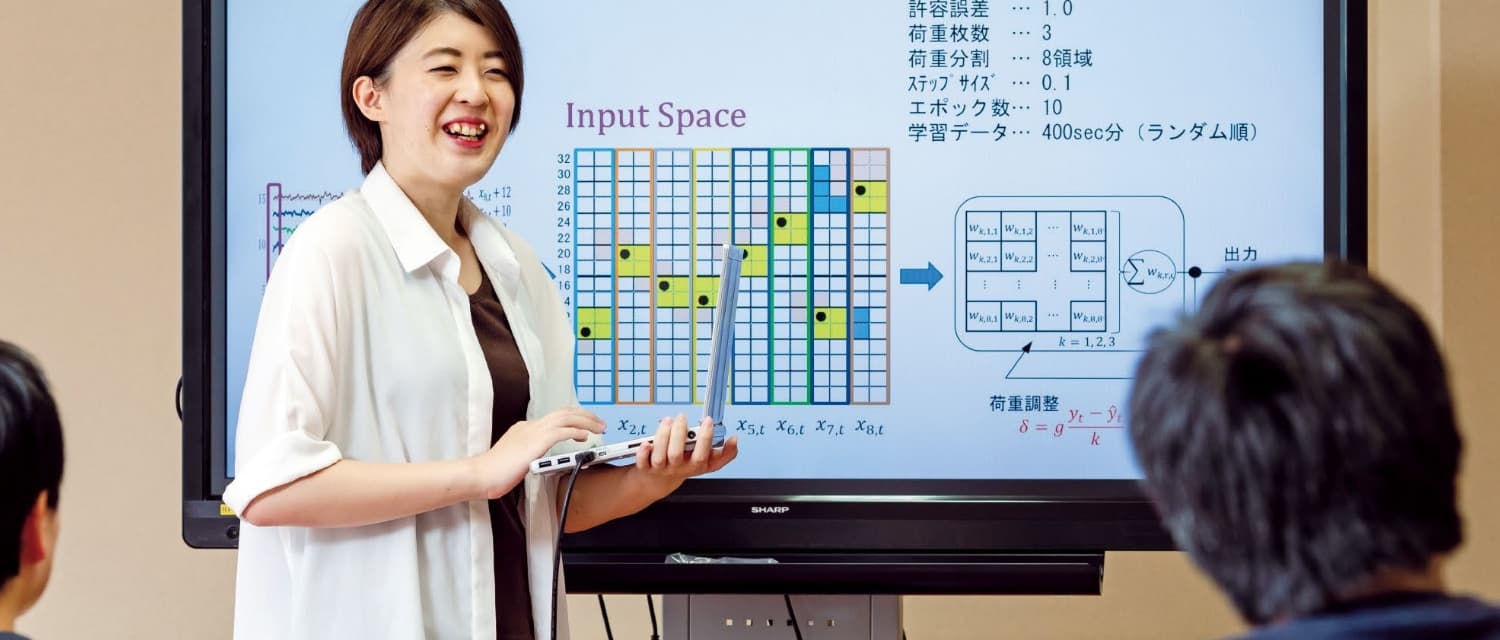

教育情報システム研究室

教育データへの機械学習応用

- 小林 郁典

担当授業

ソフトウェア工学、情報処理

-

通信サービス研究室

IoTのようなセンサーネットワークや、AIなどを活用して遠隔地の情報を通信により取得し目の前にリアルに提示する高臨場感通信の実現を目指す

- 伊達 宗和

担当授業

通信工学,光情報工学,情報理論,情報応用工学実験A他

-

立体像取得・生成システム研究室

高速画像演算ユニット(GPU)を使った高速化の研究、高測定精度となる演算アルゴリズム等、立体データの取得や生成に関わる技術等についての研究

- 上野 雅浩

担当授業

ソフトウェア工学、情報処理