研究室紹介・教員一覧

独創的で新しい時代をつくる

次世代の知識と技術を身につける

機械創造工学科では「未来の社会と産業を知能ロボットで創造する」を合言葉に、機械技術者としての最先端の知識を基礎から応用まで学びます。技術革新が続く社会において活躍できる技術者を育てます。

教員

教員

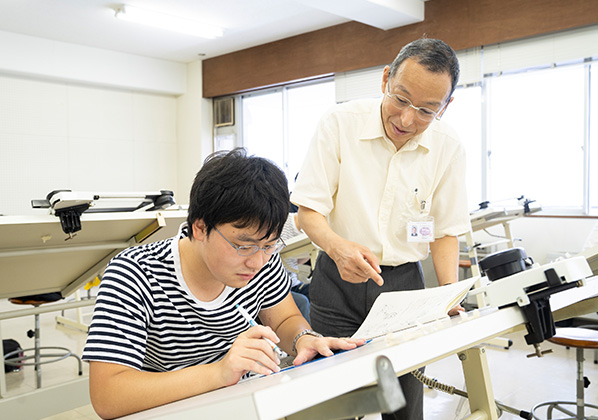

樋口 峰夫機械創造工学科 教授

人間と物理的に接して動く機器の研究開発を行っています。工場内での人手による作業の補助や、介助・リハビリなどの医療・福祉用途に適用できる人間を支援する機器への要求が高まっています。このような用途に使われる機器は、人間と物理的に接して動くことが多いので、安全性が重要な課題となります。人間を支援する機器の代表として、従来から様々なロボットが開発されていますが一般的なロボットでは、関節が強力なモータで駆動されるので、接触した人間を傷つけるリスクがありました。いかに高度な制御をしようと、強力なモータで動いている以上、本質的にこのリスクを避けることはできません。

そこでモータのような能動的な機械要素で駆動するのでなく、無段変速機やブレーキのような受動的な機械要素を活用して人間の作業の補助を行う技術が検討されています。受動的な機械要素を計算機制御することで必要な動作を得る技術を「受動ロボティクス」と呼びます。本研究室では独自の受動ロボティクス技術である「線形和機構」の研究を行っています。この機構は無段変速機と差動機構を組み合わせた構成で、変速機の速比を計算機制御することで、機構が動作する自由度を任意の方向に開放/拘束することができます。

社会の少子高齢化を背景に、人間と協働するロボットや人間と共存して人間を支援するロボットへの期待が高まっています。近い将来、日常の様々な場面にロボットの登場が増えてくることでしょう。受動ロボティクスと線形和機構は、このような人間共存型の機器が人間と物理的に接触して働くときのリスク低減に役立つ技術です。

この技術の応用例として「受動型三次元上肢リハビリテーション装置」の研究開発をしています。この装置は3関節のロボットアーム型の構造で、線形和機構を適用することでアーム先端を任意の2次元の案内面に拘束することができます。高齢者、脳卒中患者など、上肢機能回復の訓練を必要とする患者が増加しており、理学療法士らを支援する装置の開発が望まれています。このリハビリ装置は手の動きが不自由になった患者がアーム先端を持って動かすことで手の動かし方を取り戻せるように支援します。

研究室紹介

研究室紹介

研究室紹介(教員一覧)

学科長:藤澤 正一郎

-

福祉ロボット工学チーム

人間支援工学研究室障害者や高齢者にやさしい移動支援技術に関する研究、学習制御による福祉機器のインテリジェント化に関する研究

- 藤澤 正一郎

担当授業

機械力学I・II、メカトロニクス、ロボット工学基礎、機械工学演習B他

-

機械設計研究室

各種工作機械および測定の実技、原理を習得するし、工業製品の加工方法を考えるたり、応用していきます。

- 樋口 峰夫

担当授業

機械運動学、設計工学I・II、機械設計製図I・II、線形代数他

-

環境エネルギー工学研究室

これからの低・脱炭素社会の実現に寄与する高効率なエネルギー変換デバイスやシステム及びそれらの要素技術に関する研究

- 越後 満秋

担当授業

システム工学概論、機械工学概論、機械工学演習C、機械工学実験A・C

-

ライフサイエンス研究室

自然免疫による感染症予防機構の解析。食品廃棄物を減らし、資源を有効活用するための食品加工技術の開発。生物を用いたマイクロロボットの開発

- 水野 貴之

担当授業

有機化学I、材料工学、機械測定工学、遺伝子工学概論I

-

応用生物工学チーム

水圏生命科学研究室志度湾における養殖カキ、ノリの生産向上を目指した環境管理技術の開発

- 三好 真千

担当授業

卒業研究、情報リテラシー、コンピュータ概論

-

機械設計研究室

旋削加工(旋盤・フライス盤)をはじめ、NC工作機械のマシニングセンタなど自動化された金属加工法の基礎を学ぶ

- 松本 功

担当授業

機械工学(生産工学・加工学)、設計工学

-

制御工学研究室

ロボットを動作させるためのメカニズム,モーターやセンサなど特性について解説し,研究開発するロボットの特性に合った選択ができるよう知識を習得する

- 天野 久徳

担当授業

機械力学Ⅰ・Ⅱ,ロボット工学基礎・応用,機械工学概論,機械工学実験A他

-

実習工場

機械製図等のルールを学び、図面を理解し、工作・加工等につながる機械の基礎を身につける

- 瀬尾 文隆

担当授業

機械製図、機械工作実習、機械加工学、基礎理工学実験、物理実験