環境歴史学概論

GIS(地理情報システム)などを用いて自然環境の歴史的変化と人々の営みを研究します。

教授古田 昇

授業・研究について

授業・研究について

■授業について

近年では異常気象による災害が増え、防災への意識が高まっています。

しかし、歴史を振り返ってみると、繰り返される災害をそのたびに乗り越えて、現代へと繋がっているのです。

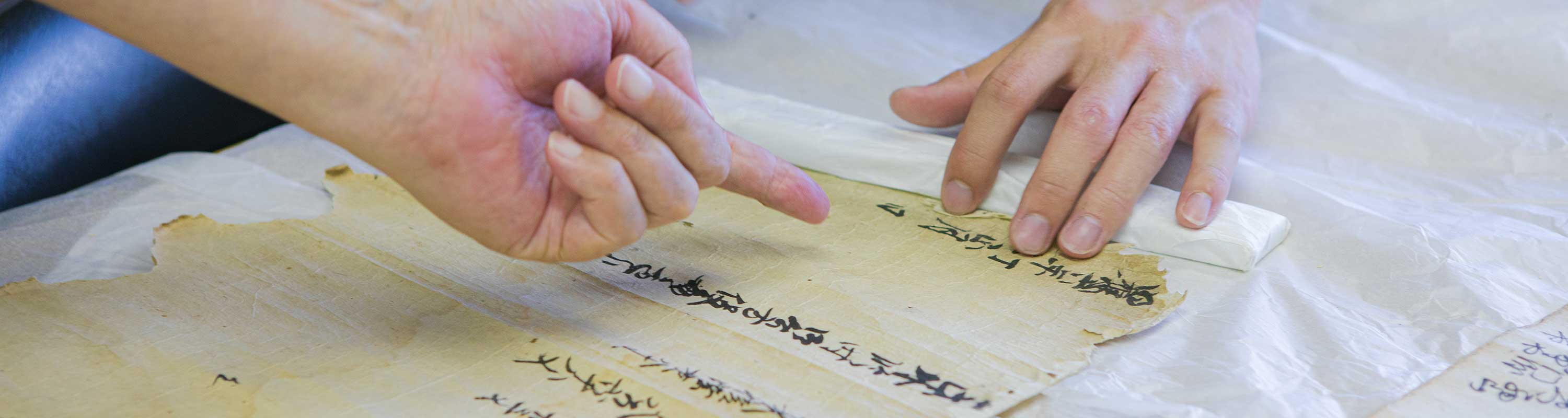

環境歴史学(地理学)研究室では、地理学の中でも自然環境の歴史的変化と人々の営みを研究する環境歴史学を、GIS(地理情報システム)を活用して研究しています。

地域での人々の暮らしがどのように始まり、今日まで続いてきたのかの土地に刻まれた歴史を学び、ESD(持続的な開発のための教育)と防災教育に生かします。

最近は、国土交通省のプロジェクトによる四国の主要8河川の治水地形分類図や、明治以降の土地利用の変化と災害被災状況を「見える化」したマップを作成する土地履歴調査の指導なども行っています。

■研究について

研究室では、皆で一緒に現地を歩きながら四国内外の地域調査を実施。

中学、高校での暗記する地理とは違い、地図や史・資料の分析、現地調査をしながら自然と人の関わりを解き明かしていきます。

講師の紹介

講師の紹介

教授古田 昇

担当授業

- 環境歴史学概論

- 自然地理学

- 地域環境学

-

研究室名

環境歴史学(地理学)研究室

-

論文等の業績

「2011年風水害によるため池決壊と下流への影響」 「自然災害と地理学―GISを用いた古地図、空中写真、災害履歴の活用」 「地形環境からみた水災害被災実績のGIS分析」

中高生への

メッセージ

高校で地理を履修していなくても大丈夫です。

一緒に、暗記科目ではない地理学のおもしろさ、奥深さをいっしょに学びましょう。

先人の創意工夫を知り、知恵に学び、現在そして未来に生かしましょう。

その他の情報

その他の情報