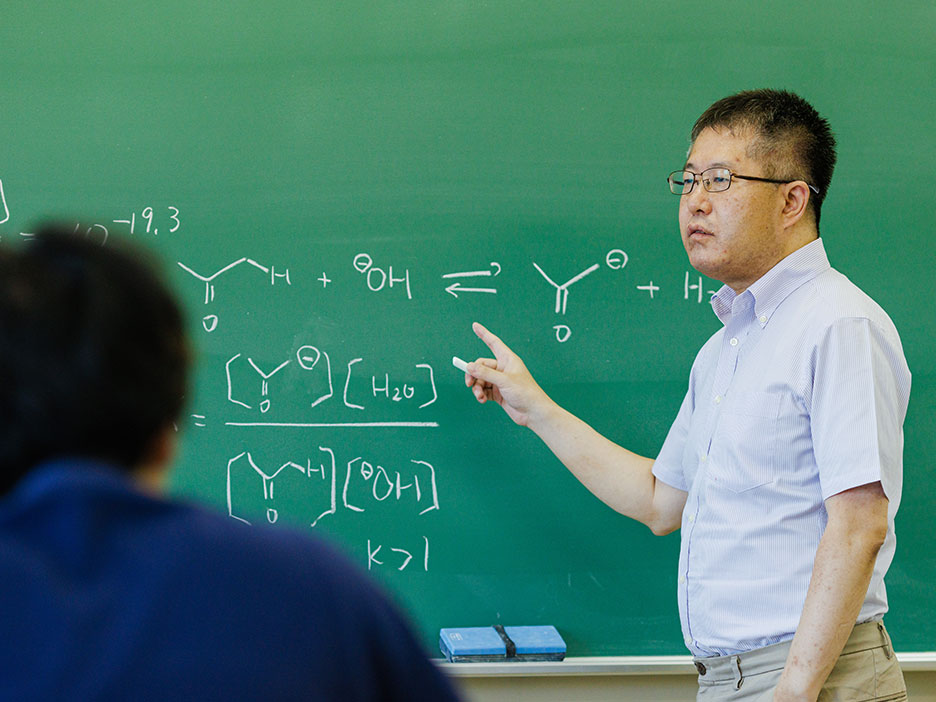

核酸損傷化学研究室

身の回りの生きものから工業製品まであらゆるものを構成する主要元素である炭素や水素、酸素、窒素、硫黄などの元素からなる有機化学物質に関する学問です。

准教授喜納 克仁

研究テーマ

研究テーマ

-

核酸損傷に関する

化学的研究

研究概要

研究概要

DNAやRNAは有機化学物質であり、様々な酸化反応により損傷を発生します。ガンや老化の大元の原因になる核酸損傷の発生および修復について化学的視点で、以下の機構解明(理学的視点)と新規分子開発(工学的視点)の研究をしています。

1. 光酸化反応により発生する核酸損傷の化学反応機構の解明、及び生物学的突然変異発生機構と防御機構の解明

2. 光酸化反応研究から派生した機能性核酸やビタミン分子の開発

講師の紹介

講師の紹介

准教授喜納 克仁

担当授業

- 有機化学II

- 物理化学I

- 基礎無機化学

- 無機化学II

- 技術英語B

- 物理学A

- プロジェクトラボB

-

研究専門分野

核酸損傷に関する化学的研究

-

研究室名

核酸損傷化学研究室

-

経歴・学歴

1992年4月 - 1996年3月

京都大学 工学部 合成化学科 (中辻博研究室) 1996年4月 - 1998年3月

京都大学大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻 (齋藤烈研究室) 1998年4月 - 2002年3月

東京医科歯科大学大学院 医学研究科 (杉山弘研究室) 1999年4月 - 2002年3月

日本学術振興会 特別研究員(DC1) 2002年4月 - 2004年3月

理化学研究所 花岡細胞生理学研究室 基礎科学特別研究員 (花岡文雄研究室) 2004年4月 - 2012年3月

徳島文理大学 香川薬学部 講師 (宮澤宏研究室) 2012年4月 - 2022年3月

徳島文理大学 香川薬学部 准教授 (宮澤宏研究室) 2022年4月 - 現在

徳島文理大学 理工学部 ナノ物質工学科 核酸損傷化学研究室 准教授 (喜納克仁研究室) -

論文・著書等

Kawada T, Kino K*, Tokorodani T, Anabuki R, et al. Analysis of nucleotide insertion opposite urea and translesion synthesis across urea by DNA polymerases. Genes Environ. 2022, 44(1), 7. Kino, K.*, Ohshima T, Takeuchi H, Kobayashi T, Kawada T, et al. Considering Existing Factors That May Cause Radiation Hormesis at <100 mSv and Obey the Linear No-Threshold Theory at ≥100 mSv. Challenges 2021, 12, 33. Kino K*, Kawada T, et al. Products of Oxidative Guanine Damage Form Base Pairs with Guanine. Int J Mol Sci. 2020, 21(20), 7645. (invited) Mukai, R., and Ohshima, T. (2014) HTLV-1 HBZ positively regulates the mTOR signaling pathway via inhibition of GADD34 activity in the cytoplasm. Oncogene 33, 2317-2328. Kino K. The prospective mathematical idea satisfying both radiation hormesis under low radiation doses and linear non-threshold theory under high radiation doses. Genes Environ. 2020, 42, 4. Kino K*, Hirao-Suzuki M, Morikawa M, Sakaga A, Miyazawa H. Generation, repair and replication of guanine oxidation products. Genes Environ. 2017, 39, 21. (invited)

中高生への

メッセージ

夢は、一人でも多く学生を博士課程に進学させ、学振を取得させ、研究者として活躍してほしいことです。(これまで2名を大学教員にした実績あり)

野望は学生と共に、名前入りの現象や反応を見つけることです。その野望に向けて、現在行っているテーマだけでなく周囲の関係領域まで貪欲に手を広げ、常に勉強し研究する姿勢を私も学生も保ちたいと思っています。

うまくいかなかった結果は失敗ではなく、周辺領域も含め総合的に考察することで有用な結果に変化させ次につなげたいと考えています。このような思考力を一番養えるのは答えがわからないテーマを遂行する卒業研究であり、当研究室では「研究を通じた教育」を通じて考察力・基礎力・応用力・技術力・社会力を身に着けていくことを重視しています。