授業紹介・教員一覧

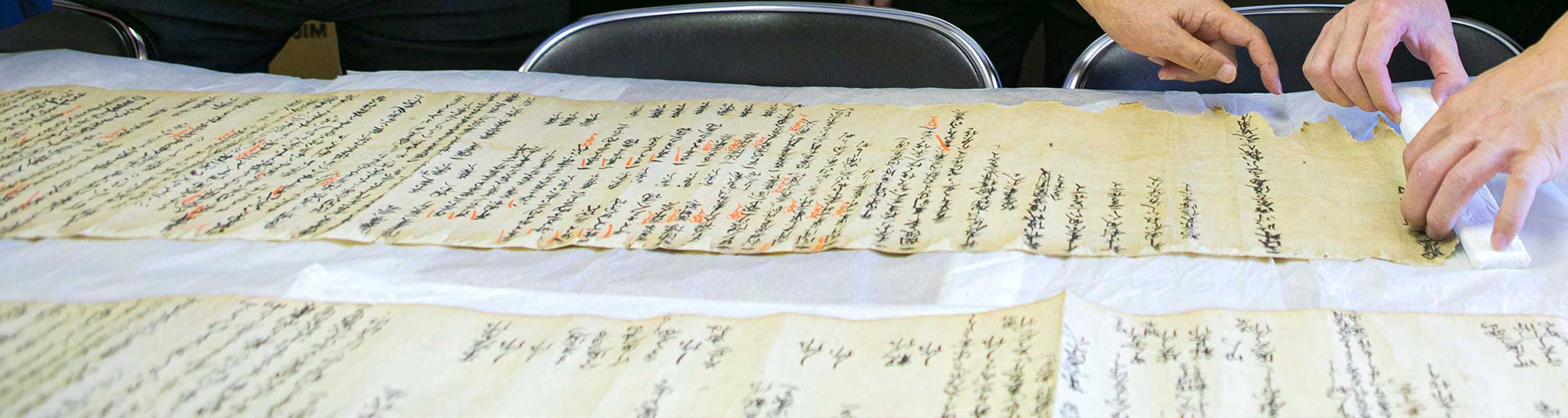

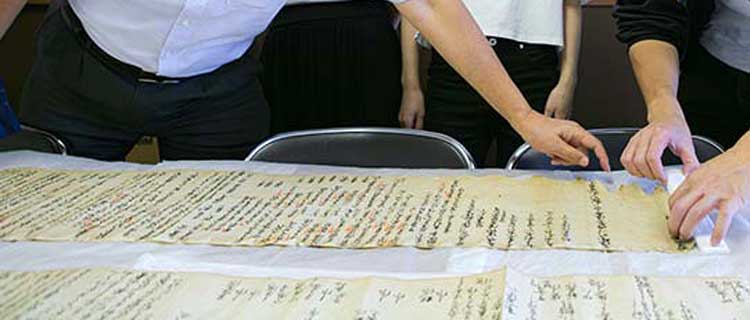

実践的なフィールドワークで

長い歴史を次の世代につなげていく

文化財学科では、特に文化財=歴史資料の観察と分析、考察する力を育むことを重視しています。応用力・考察力を身につけつつ、世の中の動きに広く関心を持ち、よく見て、よく聞き、そして深く考え行動する社会人の育成目指します。

教員

教員

地域の魅力を学び

地域に還元する

上野 進文化財学科 教授

私は、もともと歴史が大好きで、全国各地の有名な史跡巡りや寺社巡りなどをしていました。電車であちらこちらと巡ることが大好きでした。博物館学芸員などにも興味を持っていたこともあり、大学で専門的に学び始めました。

文化財学科は文化財に直接触れたり、文化財などを観察したりという実践的なフィールドワークを通じて歴史を学んでいきます。また文化財や歴史的な価値のあるものを次の世代にどのように伝えていくかを考えることも大切な学びになっていきます。例えば私の専門である古文書の調査であれば、県内外の自治体などと協力して研究・整理したり、保存することが地域のためにもつながっていきます。

「文化財」「歴史的価値のあるもの・こと」といっても、その時代に作られたから価値があるだけではなく、時代時代で少しずつ重なり合うことに面白みがでてきます。古い建物・書物だからという先入観ではなく、それぞれ時代の良さや受け継がれてきたことはよく見て調査しないとわからないものもあります。時代に応じた変化や、その土地ならではの積み重なり方もあるので、そういったものをよく調べ引き出していくことで文化的・地域的な差や良さがわかってきます。

香川県は四国遍路を中心とした歴史的建造物(お寺)や文献が身近にあることも特徴です。さまざまな研究施設などでの研究・調査を学年を越えて調査することも多いので、自分の好きなことをとことん突き詰めることができるとともに、1人ではできないことも周りと協力しながら一緒になって取り組むことができます。そこで大切になるのが情報収集力です。社会に出てからも大切になるこのスキルを、学年の垣根を越えて協力しながら身に着けていくことが学びの1つであるといえます。新しい知識を得られること、知識・見分が増えることが楽しさにつながり、そこからまた好奇心がわいてくる。その経験を繰り返すことが成長につながります。

地域の魅力づくりにつながるような基礎的な学びを深め、将来的に地域に還元する。そうやって次の世代に歴史のバトンを渡していくことが、文化財学科の最大の魅力です。

授業紹介

授業紹介

授業紹介(教員一覧)

学科長:古田 昇

-

日本美術史

日本の仏像の歴史・変遷を辿ることにより、日本人の特質を考えます。

- 濱田 宣

その他の担当授業・研究室

東洋美術史、美術史概説、博物館概論、博物館実習Ⅰ・Ⅱ、歴史学A

-

日本建築史Ⅰ・Ⅱ

歴史、美術、民俗、社会などさまざまな側面から建築を通じて人々の営みを考えます。

- 清水 真一

その他の担当授業・研究室

建築遺産論、歴史資産保護論A、文化財学概論A、建築文化概論

-

研究入門Ⅰ

絵画・絵図などを「史料」として取り扱い、読み解き方を学びます。

- 上野 進

その他の担当授業・研究室

日本史概論、史料購読A、古文献研究、日本文化史

-

環境歴史学概論

GIS(地理情報システム)などを用いて自然環境の歴史的変化と人々の営みを研究します。

- 古田 昇

その他の担当授業・研究室

自然地理学、地域環境学

-

考古学概論

旧石器時代~飛鳥時代の各時代の特質とこの間の変遷を考古資料を通じて概観します

- 大久保 徹也

その他の担当授業・研究室

考古資料の分析B、文化財学概論B

その他の情報

その他の情報