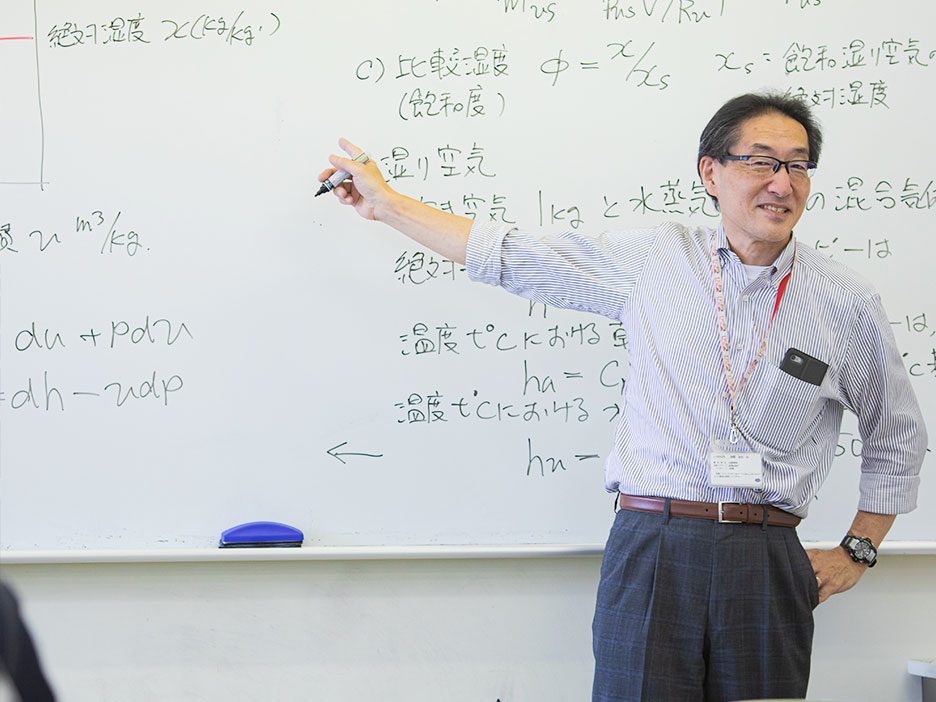

流体工学研究室

- 教授:新関 良樹

主な研究テーマ

- 水車ドラフトチューブ流れの解明

- 蒸気タービン低圧段落における湿り蒸気流れの挙動評価

- 旋回流が伝熱特性に与える影響評価

研究概要

流体は身近な物体で、流体力学も古くから取り組まれてきた学問ですが、最近では支配方程式を計算機を用いて解くCFD(Computational Fluid Dynamics)が設計現場でもツールとして使えるようになってきました。しかし、CFDも万能ではなく、様々な物理モデルなどが組み込まれていますから、正しく使って正しく理解するためには、流体について本質的な理解を深めることが重要です。流体Ⅰでは静止流体・流体運動の基礎・粘性流体を、流体Ⅱでは高速流体および流体機械の基礎について学び、さらに数値解析・熱流体解析といった授業とも連携して理論と解析の双方から流体に関する正しい知識を体得します。

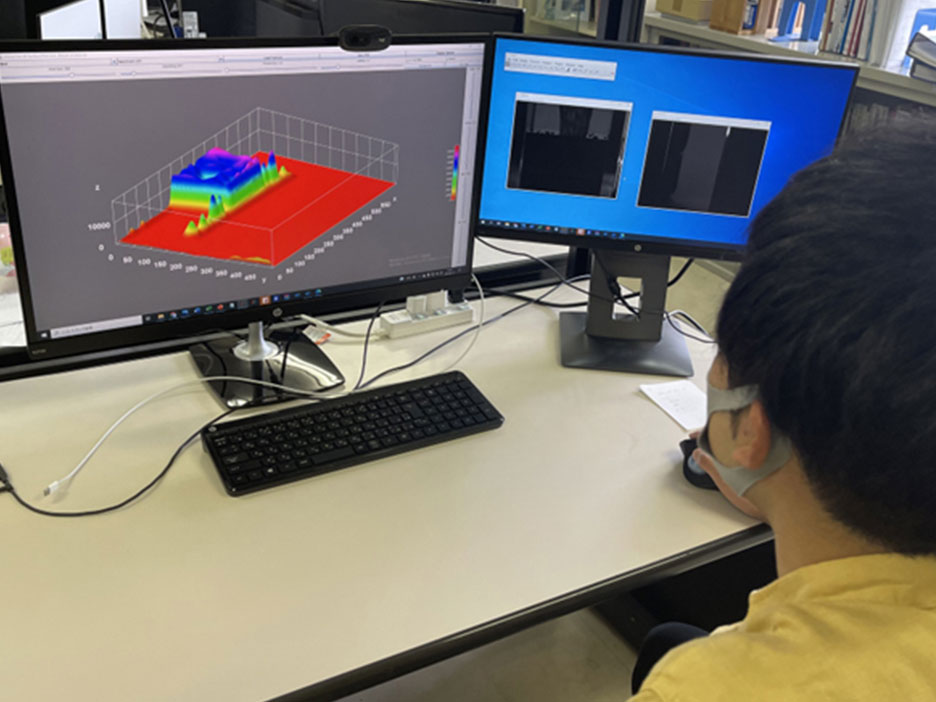

画像情報として取り込まれた実験結果を処理して数値化しています(近赤外線を用いて取得した画像から3次元的な液膜形状を求めているところ) 。

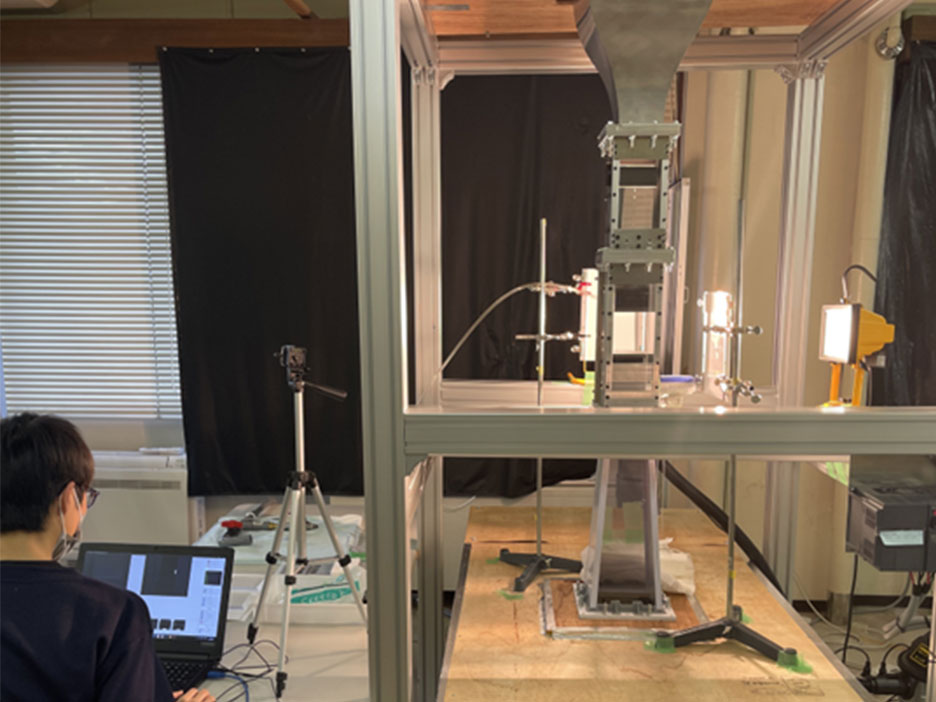

液膜の挙動を近赤外線による手法によって計測しているところです。気流によって影響を受ける液膜の挙動は計測が困難でしたが、新しい手法を用いて定量的に計測することを試みています。

流体工学研究室では、特にターボ機械に関する基礎研究を行っています。ターボ機械とは、回転運動を利用して流体エネルギーと機械エネルギーのやりとりをする機械のことです。例えば旅客機のジェットエンジンや火力発電所で用いられるガスタービン、火力・原子力発電所や地熱発電所で使われている蒸気タービン、水力発電所で用いられる水車、風力発電所の風車、あるいはポンプや圧縮機など、ターボ機械は流体や熱のエネルギーを機械エネルギーに変換、あるいはその逆を行う様々な機械として幅広く使われていて、低炭素化のためにはその高効率化が重要課題です。 具体的には水車、ガスタービン、蒸気タービンにおける特徴的な流れの解明をメーカーと共同研究の形で取り組んでおり、さらに保健福祉学部と連携した医療用のMRIを用いた複雑流れ場の計測や、近赤外線を用いた液膜厚さの2次元・非定常計測など、世界的にもあまり例の無い計測手法の開発にもチャレンジしてます。