情報・お知らせ

-

トピックス日本文学科

トピックス日本文学科 2025年03月01日 2024年度の国語科教員採⽤試験結果 read more

トピックス日本文学科 2025年03月01日 2024年度の国語科教員採⽤試験結果 read more -

トピックス全ての学科文化財学科日本文学科英語英米文化学科

トピックス全ての学科文化財学科日本文学科英語英米文化学科 2024年07月02日 2024年度 第二回オープンキャンパス read more

トピックス全ての学科文化財学科日本文学科英語英米文化学科 2024年07月02日 2024年度 第二回オープンキャンパス read more -

トピックス全ての学科文化財学科日本文学科英語英米文化学科

トピックス全ての学科文化財学科日本文学科英語英米文化学科 2024年05月14日 2024年度 第一回オープンキャンパス(2024.4.27) read more

トピックス全ての学科文化財学科日本文学科英語英米文化学科 2024年05月14日 2024年度 第一回オープンキャンパス(2024.4.27) read more -

トピックス日本文学科

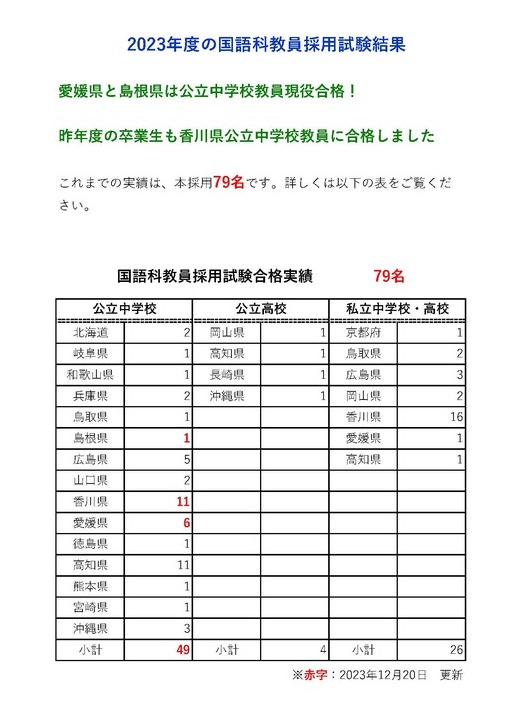

トピックス日本文学科 2024年01月12日 2023年度の国語科教員採⽤試験結果 read more

トピックス日本文学科 2024年01月12日 2023年度の国語科教員採⽤試験結果 read more

日本文学を通じ国際社会で

いかせる素養を深める

日本文学・日本語学について専門的な知識を体系的に学び、日本語を正しく理解して表現する力を修得します。

また、人間とそれを取り巻く世界の真実を探ることをとおして「考える力」を身につけるとともに、

文学最大のテーマである「人間探究」を深めます。

また、人間とそれを取り巻く世界の真実を探ることをとおして「考える力」を身につけるとともに、

文学最大のテーマである「人間探究」を深めます。